湖南娄底桥溪港煤矿验证试验报告

探测日期:2011年4月15-16日

探测技术人员:1组(欧阳文、龙奎)、2组(谭海山、陈红钊)、协调(黄采伦)

1.验证试验煤矿情况概述

桥溪港煤矿位于娄底市娄星区石井乡山泉村,邻近涟源市渡头塘乡泉塘村区域内,矿产资源丰富,保有地质储量253.5万吨,生产设计能力为6万吨/年,煤质为优质主焦煤。矿区水文地质条件极复杂,于2006年2月开始动工进行整改,2007年10月10日该矿在提升、运输、排水、供电、通风等各大系统已形成的情况下,开始井下排水,因系大水矿井,排水对石井乡山泉村和涟源市渡头塘乡部分村民小组群众生产、生活用水以及农田等存在一定的影响;其中矿井排水口影响农田15亩,溶洞沉陷(如图1所示)影响农田8亩、水塘4口、水井2口,给3个村民小组的村民用水造成不便。

图1 桥溪港煤矿2007年10月水害造成的部分塌陷

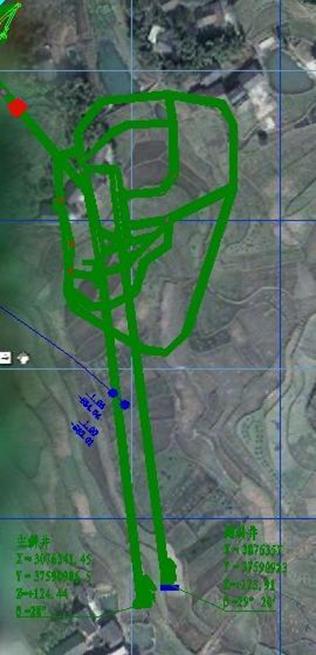

应桥溪港煤矿的委托,2007年11月6-12日由湖南科技大学的专家、教授以及技术人员组成探测小组来到桥溪港煤矿,采用课题组研制的“矿区水害防治探测仪器”对该矿的矿区地下水、岩溶裂隙分布情况进行探测,旨在查明矿区地下水的径流通道,指导煤矿水害防治工作进行;同时为矿区定位两口水源井(山泉村、泉塘村各一口),评估塌陷、岩溶裂隙对地表建筑物的影响情况。桥溪港煤矿通过水害综合治理后于2008年3月开始出煤,至今一直保持正常安全生产,矿区的基本布置如图2所示。

图2 桥溪港煤矿基本布置图

2011年4月15-16日,为验证UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统对煤矿水害防治工作的指导作用,考虑到课题组对桥溪港煤矿比较了解,并征矿方同意后在该矿进行验证试验。验证试验之前,由矿方提供该矿的完整水文地质资料、井上下对照图等,课题组根据试验目的、试验内容,设计探测方案、选择探测地点,并制定探测计划,以保证验证试验工作的有效进行。

2.区域水文地质

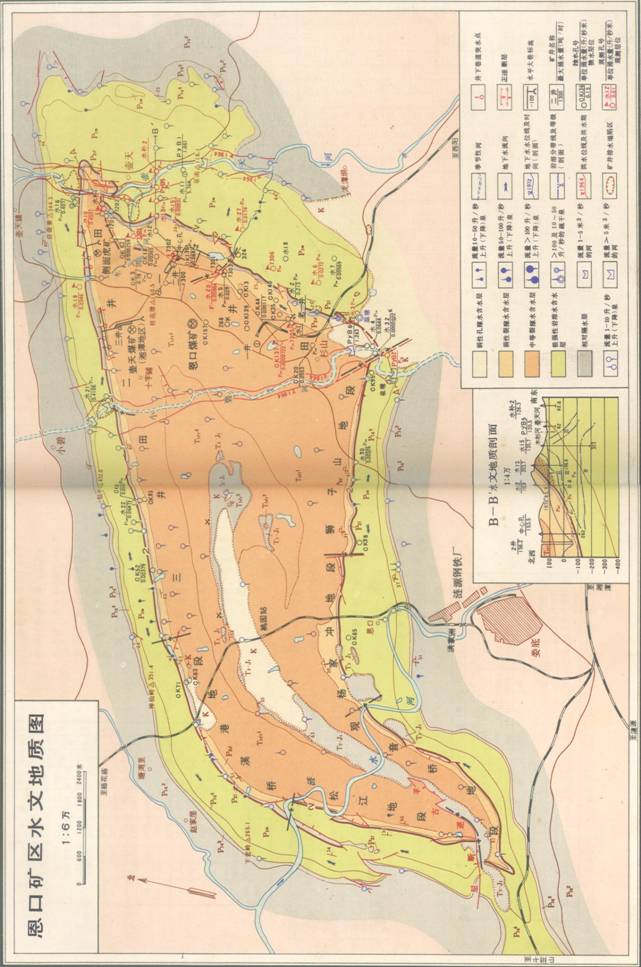

桥溪港煤矿地处恩口矿区西南端,矿区水文地质如图3所示。

地层 由老到新有二迭系下统栖霞组.磊石坝段(P1 q2)、李子塘段(P1 q3)、香泉山段(Pl q4)、茅口组(P1 m),二迭系上统龙潭组(P2 l),大隆组(P2 d),三迭系下统大冶群四方井段(T1dy1)、大脑顶段(T1dy2),上三迭一下侏罗统(T3~J1)、白垩系(K),第四系(Q) 。详见地层综合柱状图。

合煤地层有二:(1)龙潭组,由下而上为棕黄色含砾粘土岩;2煤层,厚0~12.14米,一般2米,灰色薄层粉砂质粘土岩,灰色薄层泥质粉砂岩,粉砂岩,黄褐色薄层中细粒砂岩,薄层泥质粉砂岩,薄层粘土岩;1煤层,薄层粘土岩及灰黑色薄层钙质泥岩。本组厚10.73~43.79米,一般30米。(2)上三迭~下侏罗统分布于向斜中心,下部为砂、砾岩互层,含丰富的瓣鳃类化石。砾岩为浅灰色,分选差,砂岩为浅灰色至灰白色,中、细粒,石英为主,分选性差J中部由粘土岩、粉砂质粘土岩和浅灰色石英质砂岩组成,含透镜状煤一~四层,上部为粉砂岩夹细砂岩及粉砂质粘土岩。厚度变化较大,一般厚220米。中部地层以涟水南 西最为发育,含煤性亦较好,有小窑开采,向北东厚度变薄,含煤性亦变坏。

构造 矿区为北东~南西向之不对称向斜构造,北东宽,南西窄,略似羊角状。中部东段轴向北东,西南端轴向北北东,两翼不对称,东部产状乎缓,以具波状褶曲为特征,西部松江地段见紧密的次级褶皱,构造复杂。南翼产状大多倒转,北翼倾角较陡,在500~700 间。

矿区断裂构造可分走向、倾向和斜交三组断层。

(1)走向断层:与主构造线平行。发育于向斜收敛处和南北两翼中段,断层走向在东部、中部为北东向或北东东向,西南端因向斜轴向变化,断层走向一般为北北东。最大落差200~400米,水平错距700米,一般落差50~80米。对煤层破坏最大的有周家岭断层,长2300米,走向北东,倾向北西,倾角640~660 ,落差200~400米,水平错距700米。其它尚有四方山,杨家冲,常乐山,观音山,桥溪港等断层。

(2)倾向断层:以正断层为主,多发育于北翼北东端,切割走向断层,垂直主构造线,走向北北西,如壶天河、浅钻二一九、麻沙塘等断层。

(3)斜交断层:多发育在向斜东部中段和松江地段,断裂受剪切作用,多具平移性质。大部分走向北西,少部分为北东向。最大落差100米,最大水平镨距370米,一般水平错距100米。本组对煤层的破坏性较大,如横路冲断层,位于一井田,长1200米,为一断层带,走向北西,倾向北东,倾角660,落差100米,水平错距140米。观音桥平移断层,走向北西,长1600米,水平镨距370米。青年水库逆断层,走向北东800,水平镨距40米。羊古逆断层,长3500米,走向北东,倾向北西,倾角800,水平错距200米。

矿区内个别井田煤层受后期构造破坏较为强烈。部分逆断层沿煤层面通过或后期褶曲之层间滑动,形成条带状分布、面积较大的“花矸炭”,沿走向宽度几十米至数百米以上,深部可达一350米水平以下。如二井田侧面虎煤矿井下多处揭露,三井田也有这种现象。西南地区杨家冲、观音山地段均受走向断层切割出现无煤带。松江地段断层较发育,煤层受到一定的破坏。

煤层 龙潭组共舍煤二层,自上而下命名为1、2煤层。1煤多为煤线不可采。2煤层为主要可采层,位于龙潭组底部,煤层厚度0~12.14米,一般2米左右。结构复杂,一般舍粘土岩夹矸2~3层,夹矸厚度0~数米,其中一号井大部分小于0.6米,其它井田小于0.1米,平面上不连续,向澡部有减薄的趋势。本区2煤层,在一号井的中、南部较厚,北部较薄,煤厚一般2~3米,二号井中部较厚,两侧较薄。两井出现的不可采区,多在较大断层两侧,反映了煤厚变化受构造的影响。北翼东段及中段的三号井,四号井煤层稳定,厚度变化幅度小,一般1.5~2.5米,局部受盾期构造破棒出现条带状分布的“花矸炭”。此带尚有从东向西变薄的趋势,向深部煤厚变化不明显。总之矿区东部煤层属较稳定~稳定型煤层。西南地区就目前资料看,比东部稍薄,厚度不甚稳定,煤层受后期构造破坏严重。

矿区为丘陵地带,四周高、中间低的向斜汇水盆地,年降雨量为1331.7~1633.6毫米,集中在4~7月,地表水为地下水主要补给来源。水文地质条件属复杂——极复杂类型。

地表水:壶天河在一、二号井东部,流经主要含水层长5780米,流量0.008~51.57米3/秒,为矿井主要充水因素之一。小碧河,经二,三井田之间和一号井南端横过矿区,流量0~64.77米3/秒,对矿井充水有很大影响。涟水,横贯西南地段,流量2.1~1020米3/秒。

含水层:茅口组灰岩,为厚一巨厚层状质纯灰岩,自上而下硅质条带增多,由北东一南西方向厚度变薄,从630米到233米,一、二、三井田一般为533米,因岩溶化程度和构造复杂程度不同,含水性极不均一,泉水流量一般为1~10公升/秒,最大温塘3号泉为164公升/秒,以一井田及桥溪港的泉最多且流量大,矿区东部q值为0.000216~5.76公升/秒.米,k为0.0001098~4.168米/昼夜,本组含极丰富岩溶裂隙水。富水性以排泄区含水丰富,承压区次之,补给区较弱;栖霞组香皋山段灰岩,含极丰富的岩溶裂隙水,为薄一中厚层状灰岩,含有大量硅质团块及硅质层,厚度109~159米,泉水流量一般为0.05~4.03公升/秒,最大达53.8公升/秒,q为0.00569公升/秒.米,K为0.003252米/昼夜,本层与茅口组灰岩互咱水力联系,两者为统一含水层。

主要含水层岩溶比较发育,受岩石可溶性和主要沿构造裂隙及层面影响,一、二号井岩溶发育强烈,溶洞主要发育于标高-150米以上,个别地段最深处可达-350米左右,钻孔的平均溶洞通见率为2.8%,岩溶发育强度随深度的增加而减弱,为一近似楔形含水体,不同地段岩溶发育程度有所差异,排泄区岩溶化强烈,由浅至深减弱,补给区岩溶化微弱一中等,承压区岩溶化中等-强烈。岩溶发育特点:补给区-承压区-排泄区逐渐加强,其发育深度以承压区最深,排泄区次之。二、三井田岩溶化较弱,地层陡岩溶发育深,-350米左右仍为中等发育带。

供水水源:本区地下水量丰富,可作供水水源的含水层,有大冶群,茅口组、香泉山段灰岩,地表水有小碧河、壶天河等,因建井排水后部分泉井干枯,河水雨季浑浊,季节性变化大,故建议采用茅口灰岩地下水,水质为HCO3-Ca型水,矿化度234~356毫克/升,PH值7.1~7.8。

3.试验探测目的与方案设计

3.1 试验探测目

(1)根据桥溪港煤矿的实际情况,测试并评价UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统在水平、垂直方向上的定位误差。

(2)验证UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统对矿区地下水、岩溶裂隙或巷道的探测效果。

3.2 探测方案设计

(1)探测1组负责风井位置的探测,设计测线布置如图4所示。要求探测深度为地下20-120m,探测深度间距小于5m、数据帧数大于5,现场详细纪录每两根探针之间的方向(用罗盘测量)、高差(用海拔仪测量)、测线中心位置(用GPS测量)。

图4 风井测线布置示意图

(2)探测2组负责主、付井位置的探测,设计测线布置如图5所示。要求探测深度为地下30-130m,探测深度间距小于5m、数据帧数大于5,现场详细纪录每两根探针之间的方向(用罗盘测量)、高差(用海拔仪测量)、测线中心位置(用GPS测量)。

图5 主付井测线布置示意图

(3)探测1组和探测2组共同完成水仓位置的探测,设计测线布置如图6所示。要求探测深度为地下110-130m,探测深度间距小于3m、数据帧数大于5,现场详细纪录每两根探针之间的方向(用罗盘测量)、高差(用海拔仪测量)、测线中心位置(用GPS测量)。

图6 水仓测线布置

4.验证试验工作与分析

4.1 高程的探测与分析

为验证UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统在高程探测方面的差异,本次探测中由矿方技术人员提供主井口、付井口、风井口等3个标准点,并给出详细数据如图7所示,系统采用44型海拔仪对3个标准点的高程分别进行测量。以付井口的实际高程123.907m作为参考点,将海拔仪在该点的测量值修正为124.0m,然后再对主井口、风井口等2个标准点进行测量,测量及分析结果如表1所示。

图7 矿方提供3个标准点的坐标

表1 高程的测量及分析

|

测量位置 |

标准高程(m) |

系统探测高程(m) |

误 差(m) |

线性度 |

|

付井口 |

123.907 |

124.0 |

-0.013 |

|

|

主井口 |

124.735 |

125.0 |

-0.265 |

82.8% |

|

风井口 |

141.143 |

141.0 |

+0.143 |

101.388% |

|

|

|

|

|

|

由表1可知海拔仪探测高程的误差在±1m范围内,平均线性度为92.1%。但实际使用中,由于44型海拔仪的最小显示分辨率为1m,故一般会有2m左右的误差存在;建议使用时将海拔仪的显示单位设定为英尺(1英尺=0.3048米),这样可减少测量误差。

4.2 平面位置的探测与分析

在对系统平面位置差异的探测使用中,采用系统配套的GPS在矿区范围内进行了4个地点的测试, GPS测试数据在地形图的轨迹如图8所示,测试及分析结果如表2所示。图8左边风井附近的2个测试地点,由于地形图不清楚,无法确定实际的测试地点,在本次探测中不进行比较。

表2 平面位置测试与分析

|

测量位置 |

实际经度 |

测试综合经度 |

误 差 |

实际纬度 |

测试综合纬度 |

误 差 |

|

主付井测线中心 |

111.922369o |

111.922388o |

0.000017o |

27.798669o |

27.798665o |

0.000004o |

|

水仓测线中心 |

111.922784o |

111.922887o |

0.000103o |

27.798637o |

27.799677o |

0.001040o |

|

风井口 |

|

111.921405o |

|

|

27.798584o |

|

|

风井测线中心 |

|

111.921074o |

|

|

27.798737o |

|

图8 GPS测试数据轨迹图

表2 平面位置测试与分析

|

测量位置 |

实际经度 |

测试综合经度 |

误 差 |

实际纬度 |

测试综合纬度 |

误 差 |

|

主付井测线中心 |

111.922369o |

111.922388o |

0.000017o |

27.798669o |

27.798665o |

0.000004o |

|

水仓测线中心 |

111.922784o |

111.922887o |

0.000103o |

27.798637o |

27.799677o |

0.001040o |

|

风井口 |

|

111.921405o |

|

|

27.798584o |

|

|

风井测线中心 |

|

111.921074o |

|

|

27.798737o |

|

分析表2,主付井测线中心位置的经度误差为0.000017°,即东西向误差1.89m(1°=111.31955km),纬度误差为0.000004°,即南北向误差0.45m;水仓测线中心位置的经度误差为0.000104°,即东西向误差11.58m,纬度误差为0.00104°,即南北向误差115.77m。

由图8可看出:风井口、风井测线中心的卫星接收数据比较聚集,而主付井测线中心、水仓测线中心的卫星接收数据比较发散;原因是主付井测线中心位置的卫星数据采集的同时有另一台仪器在进行了探针检测,水仓测线中心位置的卫星数据采集时,进行了探针检测时,不但有另一台仪器在进行了探针检测,且该位置正好在一根三相四线制的电线杆下。试验表明:GPS接收器易受环境电磁波干扰,测试时要远离干扰源。

4.3 特征信息的探测与分析

4.3.1 测线布置

根据试验探测方案设计要求,结合现场的实际情况,本次探测共在矿区进行了3条测线的探测,测线布置如图9所示,测线中心位置已在表2给出。其中测线三由探测1组完成,测线一、二由探测2组完成。

图9 测线布置示意图

4.3.2 探测数据分析

(1)测线一探测数据分析

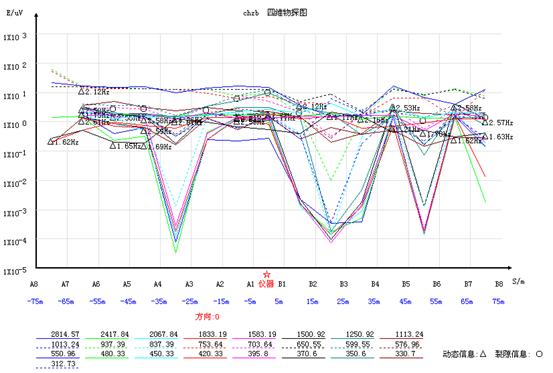

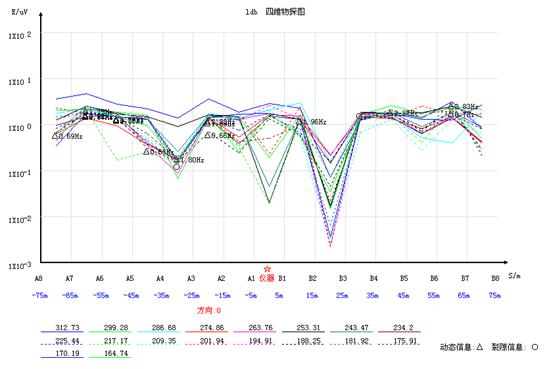

根据测线一的现场探测数据,经上位机软件分析处理后得其四维物探剖面如图10所示。

图10 测线一四维物探剖面图

综合分析测线一数据可知:

(1)在测试频段370.6Hz,探针A8A7处存在动态信息△1.62Hz,A6A5处存在动态信息△1.65Hz,A5A4处存在动态信息△1.69Hz,A4A3处存在动态信息△2.01Hz,B5B6处存在动态信息△1.78Hz,B6B7处存在动态信息△1.62Hz,B7B8处存在动态信息△1.63Hz;

(2)频段450.3Hz, A7A6处存在动态信息△1.75Hz;

(3)频段480.3Hz,A4A3处存在动态信息△1.26Hz, A2A1处存在动态信息△0.91Hz,A1B1处存在动态信息△1.11Hz,B1B2处存在动态信息△1.11Hz;

(4)频段599.55Hz,A6A5处存在裂隙信息,A5A4处存在裂隙信息,A3A2处存在裂隙信息, 探针A2到B2之间存在多处裂隙信息,B7B8处存在裂隙信息;

(5)频段753.64Hz,A7A6处存在动态信息△1.26Hz,B1B2处存在动态信息△2.12Hz,B3B4处存在动态信息△2.16Hz。

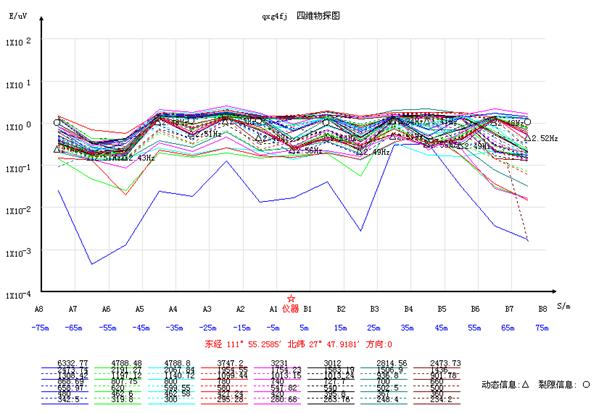

(2)测线二探测数据分析

根据测线二的现场探测数据,经上位机软件分析处理后得其四维物探剖面如图11所示。

图11 测线二四维物探剖面图

综合分析测线二数据可知:

(1)在测试频段175.9Hz,探针A7A6处存在动态信息△2.92Hz, B4B5处存在动态信息△2.87Hz,B6B7处存在动态信息△2.83Hz;

(2)频段188.2Hz,探针A8A7处存在动态信息△0.69Hz,A7A6处存在动态信息△0.72Hz,A6A5处存在动态信息△0.70Hz,A5A4处存在动态信息△0.63Hz,A3A2处存在动态信息△0.66Hz, B6B7处存在动态信息△0.70Hz;

(3)频段201.9Hz,A7A6处存在动态信息△2.87Hz,A6A5处存在动态信息△2.88Hz, A3A2处存在动态信息△2.88Hz;

(4)频段209.3Hz,A7A6处存在动态信息△1.75Hz,A6A5处存在动态信息△1.76Hz,A4A3处存在动态信息△1.80Hz,A6A5处存在动态信息△1.66Hz;

(5)频段253.3Hz, B1B2处存在动态信息△1.96Hz,B3B4处存在裂隙信息。

(3)测线三探测数据分析

根据测线三的现场探测数据,经上位机软件分析处理后得其四维物探剖面如图12所示。

图12 测线三四维物探剖面图

综合分析测线二数据可知:

(1)在测试频段248.4Hz,探针A8A7处存在裂隙信息, 探针A5到A1之间存在多处裂隙信息,B1B3处存在裂隙信息,B3B4处存在裂隙信息,B6B7处存在裂隙信息,B7B8处存在裂隙信息;

(2)频段420Hz, B3B4处存在动态信息△1.34Hz,B4B5处存在动态信息△1.41Hz;

(3)频段1506.9Hz,A7A6处存在动态信息△2.51Hz,A6A5处存在动态信息△2.43Hz, A5A4处存在动态信息△2.48Hz,A4A3处存在动态信息△2.51Hz,A3A2处存在动态信息△2.53Hz,A2A1处存在动态信息△2.49Hz,A1B1处存在动态信息△2.56Hz,B2B3处存在动态信息△2.49Hz;

(4)频段1583.19Hz,A8A7处存在动态信息△2.66Hz。

4.3.3 探测结果对比

图13 主付井处的井上下对照图

(1)测线一探测结果

根据测线一的探测信息,对比矿方提供的主付井处的井上下对照图(如图13所示)可知:垂深65m(探测频率599.55Hz)处,A6A5的裂隙信息为主井巷道,A5A4的裂隙信息为付井巷道;垂深72.6m(探测频率480.3Hz)处,A4A3 、A2A1的动态信息为井下外水仓的补给水信息;垂深82.7m(探测频率370.6Hz)处的多点动态信息均为井下水仓的补给水信息。

图14 水仓处的井上下对照图

(2)测线二探测结果

根据测线二的探测信息,对比矿方提供的水仓处的井上下对照图(如图14所示)可知:垂深100m(探测频率253.3Hz)处,B3B4的裂隙信息为井下巷道,垂深110-120m(探测频率209.3-175.9Hz)之间的动态信息为井下内、外水仓的补给和排水信息。

图15 风井处的井上下对照图

(3)测线三探测结果

根据矿方提供的风井处井上下对照图(如图15所示),结合图8、图9所示的实际位置与测线布置可知:实际探测的风井位置与矿方提供资料的位置不符,探测结果无法对比。

5.结论与建议

(1) UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统通过采用海拔仪进行高程测量后,可高程测量误差控制在±2m范围内;

(2) UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统通过改进GPS测量算法,可平面位置测量误差控制在10m范围内(强干扰情况下例外);

(3) UMF-Y05A型地下水及矿区水害隐患探测系统能可靠探测矿区的地下水、地下岩溶裂隙或老空区;

(4) 根据本次对桥溪港煤矿的探测结果,建议矿方定期对矿区周围的地下水径流带进行监测,时刻掌握地下水的活动情况,及时采取措施,以保证煤矿生产安全。

贵州宜顺探测技术有限公司

2011年4月16日